在過去,運動服飾市場的主角永遠是全球幾個巨頭,品牌透過專業選手代言與高科技研發,塑造出專業、競速、質感等形象。然而,這幾年在國際與台灣都出現了不一樣的聲音——小眾品牌、新興、帶有潮流色彩的獨立品牌,讓跑步不只是體能挑戰,而是一種社交、一種生活方式、一種文化身份。

從巴黎到台北:Satisfy 的啟示

巴黎的 Satisfy 將滑板龐克美學植入跑步服飾,推出高單價、設計前衛的系列產品,成功吸引了「超越傳統運動美學」的世代。這樣的案例,對台灣的跑步場景也不是陌生的。

只要多跑台北河濱、松山機場周邊或大安森林公園,會發現有些跑者早已不再穿著五顏六色的傳統運動套裝,而是選擇簡約的黑灰色系、大地色系,甚至是街頭潮流符號的跑服。這股風潮,與國際獨立品牌、或是小仲品牌的影響力息息相關。它不只是造型的轉變,更是一種態度:跑步不必是千篇一律,它也可以是酷的、個性的、甚至帶有反叛精神的。

跑團文化的潮流轉向

在台灣,跑團本身就是孕育跑步文化的溫床,河濱常見的社群跑團,人們踏上那不只是訓練,也能滿足社交需求,有更高的可見度。過去大家可能只在意配速與成績,如今「穿什麼」與「怎麼被看見」也逐漸成為跑者的新話題。

舉例來說,不少跑團會設計自家團服,甚至與潮流品牌合作推出限定款式,成員在比賽或團練時穿上,除了增加歸屬感,也瞬間成為跑步的文化符號。河濱各地攝影師也助長了這樣的趨勢,原本的跑步因為有攝影師的支持與幫助,不乏在 Instagram 與臉書等平台,感受到『跑步本身就是演出』的趨勢效應。張嘉哲曾經在訪談中說過,『跑步就是一種行動藝術』,光是從服飾與穿著打扮上,我們不難看見這樣的轉變。

台灣品牌的角色:從功能到美學

台灣其實是紡織王國,擁有很好的技術與織品,但我們需要跳出代工,轉型擁抱屬於自己的美學質感。舉例來說,傳統機能服飾長期深耕於材質研發與製造代工,我們擁有很好的材質與加工技術。但是,過去品牌的敘事大多停留在「機能性」,缺乏與文化、潮流的深度連結。

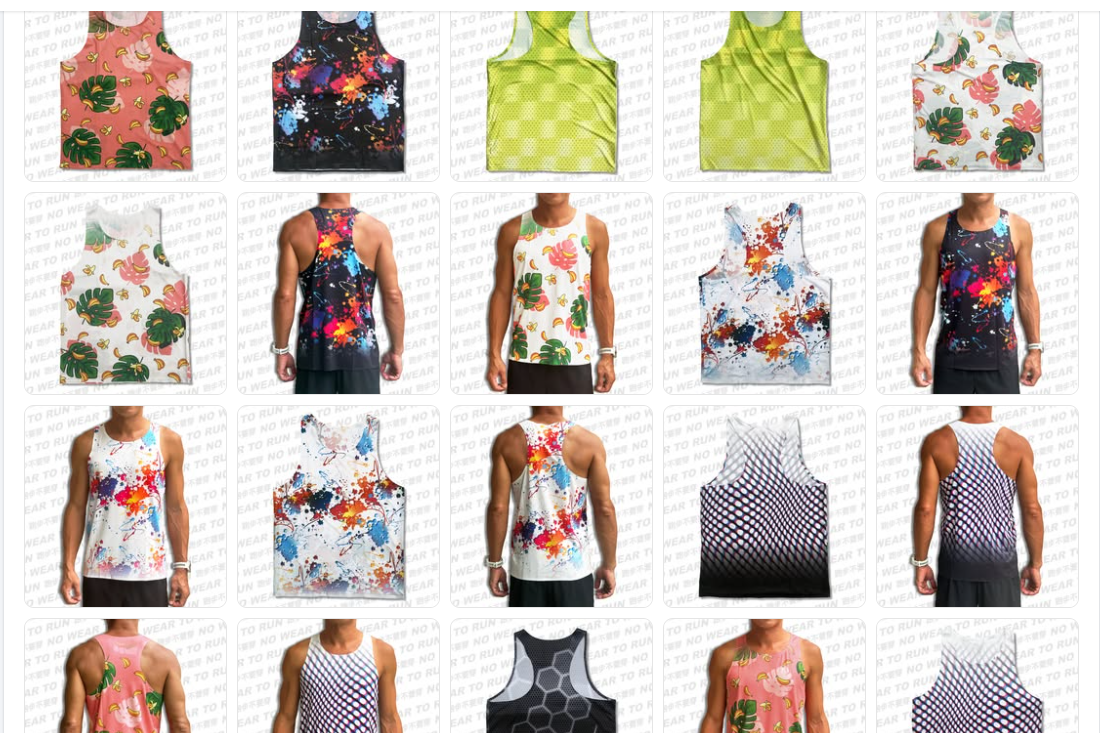

這幾年開始,部分在地品牌嘗試跨界——結合戶外、街頭或生活美學,讓產品不只是能跑也能看。這種轉變是國際跑步潮牌成功的核心:從跑者的日常生活去向上發揮設計,而不是從比賽規格往下降維設計。

跑者人口與消費力的上升

若是以全台賽事參與度來看,台灣的路跑人口報名比賽朝向極化發展,知名的比賽秒殺結束,不知名的比賽可能寥寥無幾。然而,整體來說,跑步的人口是穩步上升,從健身房走出來跑步、從超慢跑走出來跑步,甚至從辦公室生活出門跑步,人們需求的不一定是成績,而是透一口氣、想嘗試不同以往的生活。

Social Run 社交跑成為顯學之後,人們在意的不是成績表現,而是凸顯自身性格與特色的符號──上衣、褲子、帽子、襪子甚至是鞋子──人們的購物取向已經從機能性走向要兼具美觀與質感。人們很可能不願意花錢買一雙高功能性的跑鞋,但會願意花錢買一雙好看又好跑的鞋子。

產業升級、轉向文化的關鍵時刻

從河濱就可以看見這樣的趨勢,然而,相較於歐美市場,台灣在「跑步潮牌化」上仍有挑戰:

- 市場規模有限:本地消費人口不如歐美龐大,品牌難以靠小眾文化就撐起商業模式。

- 品牌故事性不足:台灣品牌在國際市場往往扮演代工角色,缺乏足夠的文化故事與社群營造。

- 社群經營深度與廣度:跑團文化雖盛,但多數仍以「訓練」為主,如何讓「潮流」與「運動」更自然融合,是一門學問。

我們期待台灣也能發展出屬於自己的『Tracksmith』品牌。

從巴黎、紐約到台北,跑步的樣貌正在快速轉型。當潮流進入運動場域,帶來的不只是外觀表徵,而是人們找到自己跑步的理由與展現的姿態。作為消費者,我們需要更多有質感兼具機能性的服飾與裝備,而對資方、製造端而言,這不光是時尚問題,更是產業脈動的下一步。運動產業能否從功能導向,轉型為文化驅動,將決定台灣品牌能否在國際市場上建立獨特定位!

以前的跑步只需要穿上普通的賽事衣服就能跑,但現在已經是注重『穿什麼』、『怎麼跑』、『和誰一起跑』的時代,那不只是跑步,而是文化符號的宣言──不只想要跑步,還想要有點潮。