邁入第五年的「台灣路跑賽事永續論壇」首度東進,8 月 29 日於花蓮縣鑄強國小登場。由中華奧會運動與環境委員會串聯學研單位共同舉辦,外縣市與會者高達四分之三,讓「全台走透透」從口號落地為行動,把永續對話帶到山海之間。

為何「低碳賽事」、「永續轉型」成為產業焦點?議題已從「要不要」走到「怎麼做」。一方面,法規與市場要求可驗證的減量數據;另一方面,賽事被視為一條「短暫展開的供應鏈」,碳熱點集中在交通移動與物資供應(補給、賽服、獎牌、佈置)。同時,品牌贊助強化 ESG 追溯與改善;新世代跑者則用腳投票,偏好減廢、租借、在地採購、友善場域。成績可以刷新,排碳不能重置。當賽道與環境站在同一陣線,路跑產業的下一里路,才走得更遠。

社會投資報酬率(SROI) 開新賽道:讓賽事影響可設計、可驗證、可管理

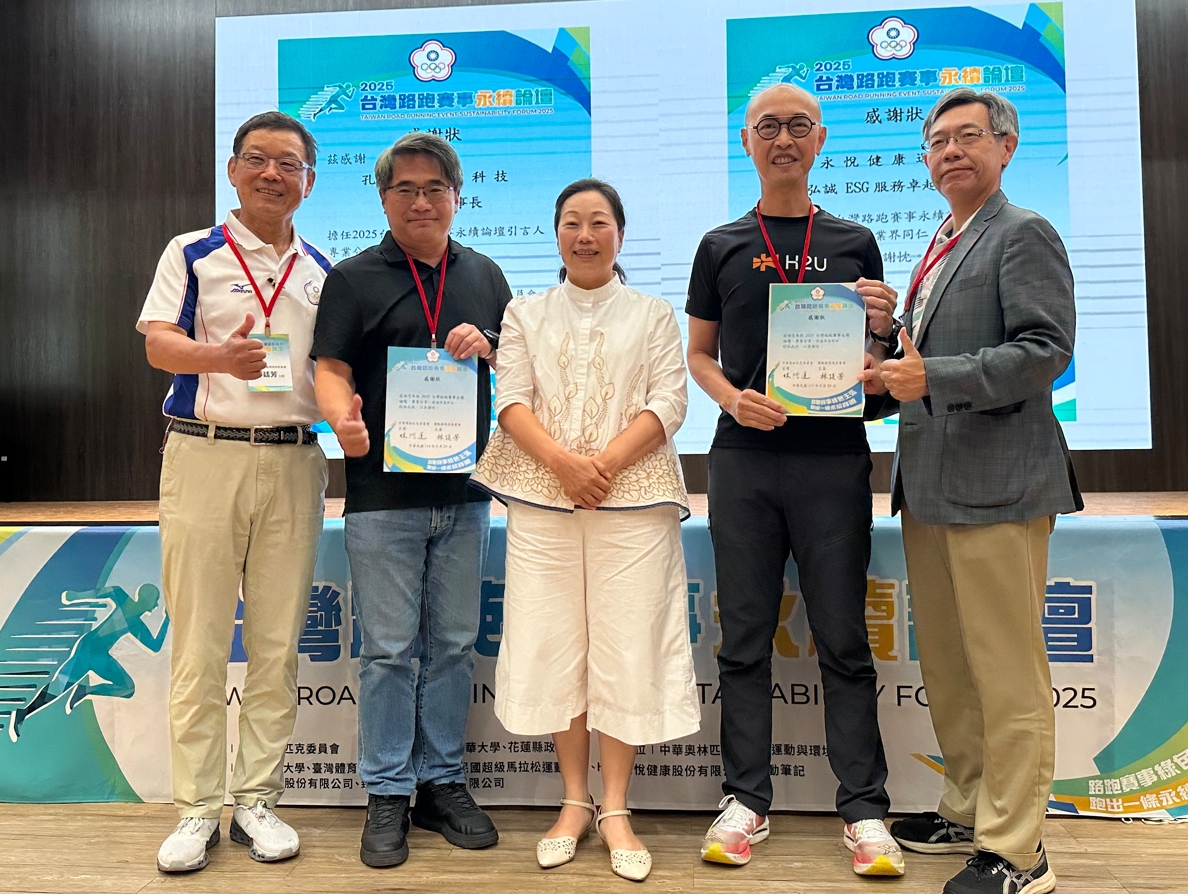

本屆論壇首度介紹 SROI,並強調其在賽事治理中的價值與影響。孔雀魚數位科技林坤正董事長指出,SROI 不應等活動結束才補算,應自企劃階段啟動:先把所有利害關係人,包括可能受影響而不滿者—納入盤點,設定指標與蒐證節點,並在賽前、賽中、賽後持續收集、年對年檢核,由此驅動調整與改善。進一步以在地馬拉松的經驗說明:把廟宇、社區與商家串起來,讓影響力從「一天」延展為「一年」;再透過即時回饋與共作機制,及早看見偏差並修正。林坤正董事長同時提醒,國際實務強調不誇大與可驗證性,建議循序採用自我檢核、第三方確信到國際認證的多層路徑,從市場、時間、經濟結構與組織四個面向建立賽事的韌性。

從端午龍舟到溫泉馬:以龍舟×路跑×旅宿共創

花蓮縣立體育高中侯鴻章組長以鯉魚潭「太平洋國際龍舟節」示範競技×觀光×在地文化:多日賽制分流、電子感應檢錄、重複水瓶與完賽拍照區,流程更順暢、更永續,並接軌國際。台灣鐵人三項公司 鄭世奇總經理 自 2014 年推動減紙、無杯補給與垃圾量化回收,聯手在地店家、村里與航空業者,把一次活動延展為長期地方經濟循環。知本老爺 劉祖寧總經理 將內部趣味跑升級為「知本溫泉公益馬拉松」,與旅宿/OTA合作、清楚揭示賽事資訊、設計觀光套裝並提供「憑號碼布泡湯」優惠,且增設視障、輪椅組別,提升包容性。三方共識:以制度化流程+數據治理延伸影響自賽前至賽後,讓「可設計、可驗證、可參與」成為運動觀光的日常。

從口號到工法:讓運動永續跑成制度(標準化 × 治理化)

超馬協會郭豐州理事長把運動永續從口號做成工法:取消紙杯與非必要補給、落實6R原則(Reduce減量、Reuse再利用、Recycle回收、Refuse拒絕使用、 Replace取代、Remind宣導),推動棲蘭林道越野成為全台唯一兩度取得碳足跡標籤的賽事;並以「政策×企業ESG」雙輪推進——設專責、把永續納入標案與路權門檻、以補助與優先權拉動、企業協作補資源,配套「自己的垃圾自己帶走」隨身袋與無垃圾桶讓宣導變行為。

臺北市政府體育局 蔡培林 前副局長則以臺北馬示範治理:在兼顧市民動線與賽事品質下,規劃醫院替代動線、終點回田徑場與收容節點、協調捷運提早營運,並推進無杯補給與減廢;同時以金標規範+獎金策略+主題行銷+馬博會生態系鞏固城市品牌。

民間給方法與標準,公部門給制度與執行——讓永續成為可衡量、可認證、可日常化的城市治理力。

樹到獎牌、衣到賽服:把賽事做成循環系統

REWOOD森林循環陳偉誠執行長以「不砍樹」的修枝/風倒木打造在地循環:樹醫評估→在地木作→生物炭與清潔劑→校園/社區教育;清華大學案例以木炭淨水回填土壤,花蓮吉安基地串起 600+ 木匠,並把木製獎牌、鞋用除臭碳包導入賽事。興采實業 永續專案經理 蔡巽亞從材料端翻轉紡織:2009 首創咖啡紗,並以 ReFIT 在田中馬、萬金石馬推現場回收,分類正確率提升至八成以上;與台灣設計研究院合作開發光譜辨識回收箱,結合富邦據點路跑闖關,把回收知識做成全民參與。兩條鏈一端接跑者、一端接產業,關鍵是可追溯、可量測、可參與。

賽事即服務:用設計把永續做成制度

台大創新設計學院黃書緯教授指出,馬拉松不是「漂亮物件」的集合,而是跨部門的系統/服務設計;當把 SDGs 與循環導入後,真正的難點在後台的回收、物流與動線協同,因此團隊編製《路跑賽事轉型設計指引手冊》,以工作坊工具、時程與物資清單協助主辦、志工與公部門協作。5% Design Action 楊振甫執行長則補上行動引擎:動員一萬名專業志工與「地球解方」媒合方案,先完成價值論述與利害關係人地圖,再用公私協力與採購機制把好做法變成規格;並透過「永續教科書」連結學校,讓影響從賽事外溢到全年教育與社區。亮點在於把賽事當「服務 × 媒介」:指引(How-to)+平台(Solution)+採購(制度)+教育(擴散),讓永續設計落地、可複製、可放大。

讓賽道回應地球的聲音

本屆論壇辦在花蓮,不只是地點的輪替,而是價值的宣示:在山海之間辦賽,「與自然共存」必須從口號變成設計原則——從動線、補給、物資到回收與在地循環,每一個環節都要可被量測、可被驗證,也能讓參與。

接下來希望把這股東部的場域精神擴散到全台賽事。路跑賽事環境永續聯盟正持續招募賽事單位加入,只要願意啟動基線盤點、設定可追蹤的KPI,採用「減量優先/在地優先/數據優先」的流程,聯盟與夥伴網絡就會提供所需的工具與經驗,讓永續行動不再靠熱情單打獨鬥,而是制度化、可複製的共作。

最後,把話留給每一位讀者與跑者:「我跑步,我守護」 自備水杯、依標示正確分類、支持循環再製與在地合作的路跑賽事。當我們多踏出這一步,賽道便向永續未來更近一步!