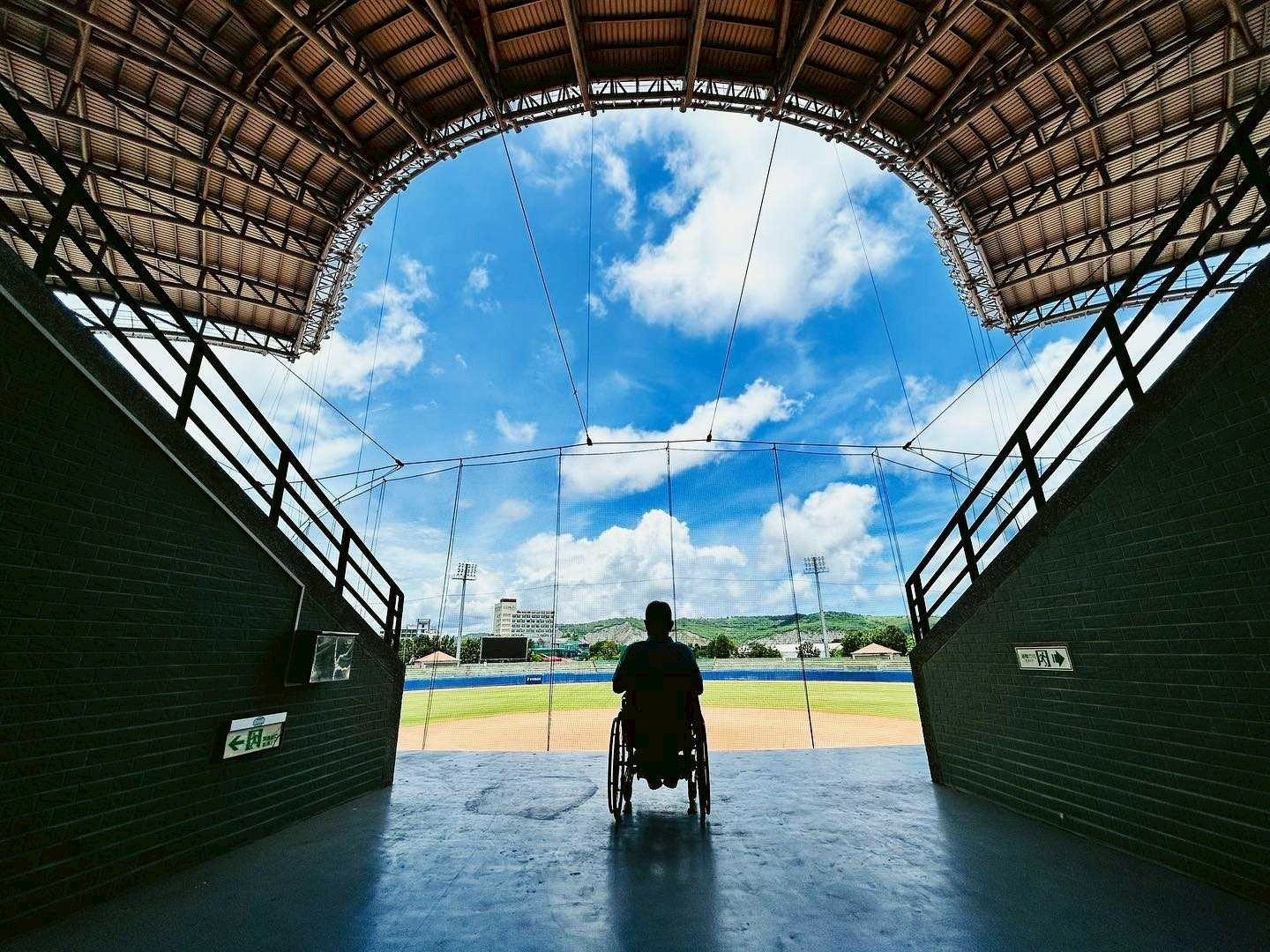

2025 年 9 月 9 日,運動部正式掛牌成立,同時也伴隨教育部體育署的改制,國內體育發展版圖出現重大變化。然而,在組織調整的過程中,適應體育(針對身心障礙、特殊需求者的體育與運動發展)可能陷入晦澀難明的困境。這不僅是教育單位的挑戰,亦是運動部體系、適應體育發展的隱憂。

根據衛生福利部統計數據,全台身心障礙、特殊需求人數超過一百二十三萬人口,分布於學齡(前)階段、青少年、社會人士以及 65 歲以上,約莫占全國總人口數的 5 %;過去七年,針對適應體育、推動身心障礙運動的發展行之有年,相信這一百二十三萬人口也會殷切盼望,在運動部掛牌之後,是否也能延續脈絡,帶來更好的前景? 為此,也特別訪談長期關注身心障礙運動及特殊需求者的國立臺灣師範大學特殊教育學系姜義村教授。

體育署消失後的教育困境

姜教授首先表示,在過去,體育署是教育部內唯一專責處理體育業務的單位。無論是國教、師培、大專體育問題,最終都能交由體育署處理。這種集中化的體制雖不完美,但至少確保「學校體育」有人專責。

然而,運動部脫離教育部後,新的責任劃分卻留下空白。

「教育部僅保留『國教署體育衛生組』,編制極小,還同時負責健康教育與衛生業務。」姜教授接續表示:「龐大的學校體育需求,如課程規劃、師資培育、適應體育課程,現在幾乎沒有足夠的行政能量承接。」這使得學校體育課,特別是更需要資源與專業的「適應體育」,面臨被邊緣化的風險。隨後,教授指出身心障礙、特殊需求者體育可能帶來幾個問題:

1.大專院校缺乏支持

2015 年始推動「推動學校適應體育計畫」於十二年國民基礎教育階段之各級學校大力推展適應體育,為身心障礙學生打下良好之體育與運動基礎。同時,在 2022 年體育署適應體育發展中心推動之下,大專適應體育也有穩健的成長與發展。

「當教育部體育署消失之後,在教育部體系內,目前尚未觀察出主責該計畫的單位,是隸屬高等教育司 (高教司) 抑或是國民及學前教育署 (國教署) 管轄?」姜教授說明:「過去推行的大專適應體育發展,將可能陷入無人承接,導致超過一萬多名大專身心障礙學生的體育需求將會被忽視。」

2.師資培育缺口

專業的教育,要有專業的師資人才。在過去,體育署會要求或鼓勵師資修習適應體育相關課程,而這項制度性推動的主管單位幾乎消失,目前教育部師資培育及藝術教育司 (師藝司) 尚未有承接適應體育師資培育的窗口。

「未來在特教師培與體育師培系統培育出的教師,如果沒有適應體育專業師資養成,會不會讓推動已久的適應體育又走回頭路?」姜教授說明,校園適應體育將更難落實。是否又要回到體育課時間,身心障礙及特殊需求學生只能在教室休息的往昔窘境?

3.學生體育權益弱化

最後,姜義村教授特別補充說道,特殊需求學生在校園中的運動權益原本由體育署保障,但隨著組織消失,目前教育部尚未建立學生事務及特殊教育司 (學特司) 推動適應體育之相關窗口,尤其針對「教育部特殊教育中程計畫(第二期)」中,有許多過去由體育署所主責的相關業務,目前這些責任成為空缺。

運動部的挑戰與推託效應

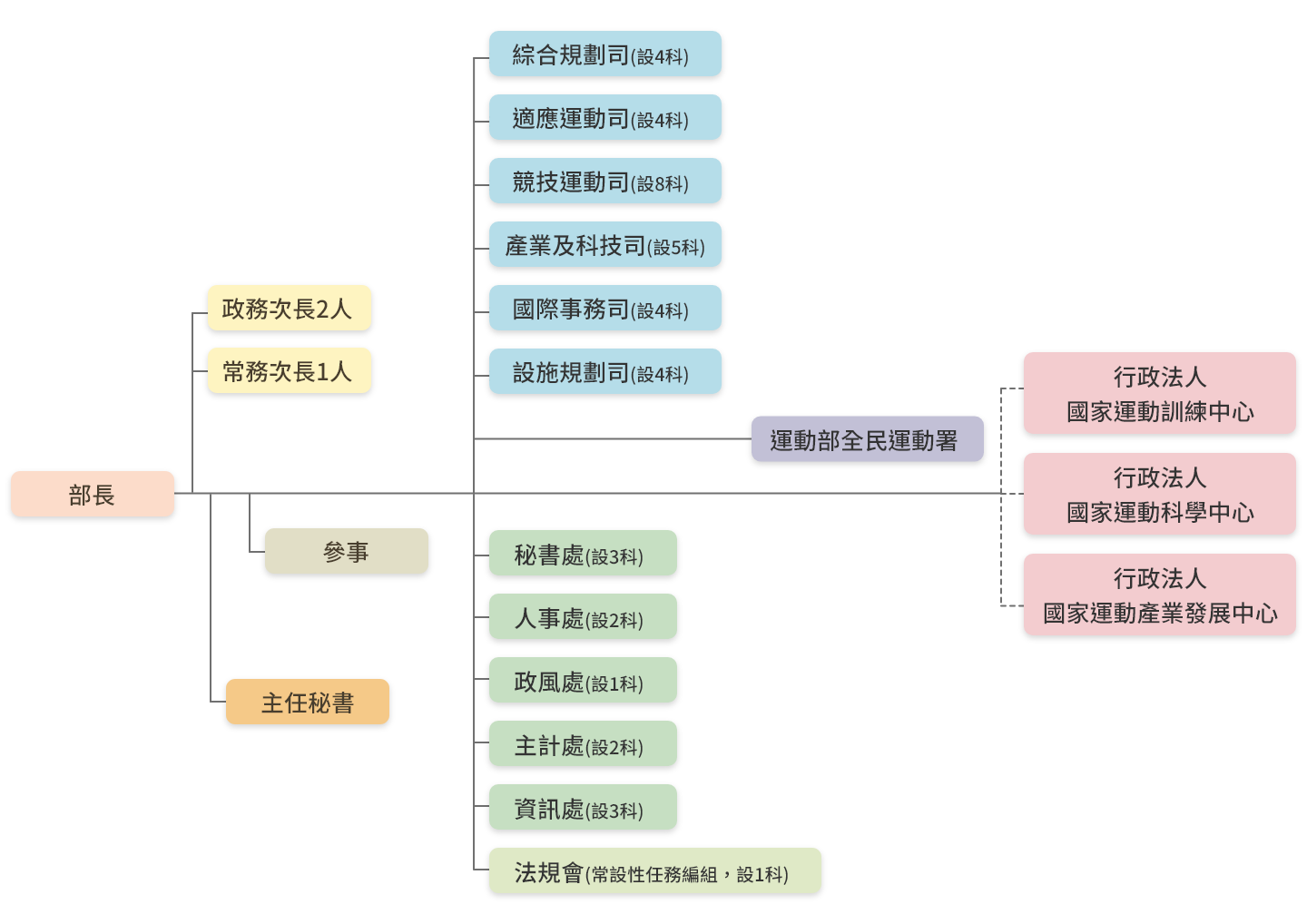

成立運動部原意為推動全民運動,以「運動壯大臺灣」為願景,並增設「適應運動司」,專責身心障礙者運動。然而,幾個待解的問題也隨之而來:

1.人力不足

在運動部組織架構上,適應運動司(設4科)單一編制,是否有承擔全台一百二十三萬身心障礙人口,維持其運動權益的能力?單位內每位同仁的時間資源分配,將受到嚴重的考驗。

2.運動部內部任務難以橫向連結

專責應對的適應運動司,是否能妥善地橫向銜接其他單位:譬如,全民運動署在推動多元運動族群參與時,目前看似已經將身心障礙者排除,此舉是否適當?

無障礙設施部分,適應運動司與設施規劃司能否聯手進行,抑或是彼此推託?競技運動司在培育教練、裁判時,是否也能將身心障礙運動等教練、裁判任務落實執行,抑或是推託給適應運動司?為此,姜教授提出疑問:「我們必須思考,適應運動只交由一個司做專責應對是否合適,又或者是,適應運動司是否能橫向連結其他多面向的需求,設施、競技、訓練等方面。」

目前全國或國際的大型競技運動賽事的共融推動,不論是選訓賽輔等相關作業,競技運動司又是否能夠支援適應運動司所服務的身心障礙運動選手?此外,諸如產業及科技司、國際事務司及三個行政法人中心等,是否能在其推動的業務中,包含身心障礙者的運動平權?

3.跨部會級別的橫向協調

適應運動在推廣過程中,諸如身心障礙者前往運動場館或參與大型賽事、大型運動活動時,會遇到的交通問題應該需要與交通部協調合作,在民眾觀念養成或倡議時,需要跟文化部電視、電影、廣播與數位傳播媒體協力合作。

「在身心障礙科技發展也需要與數發部合作,在身心障礙運動推廣的許多面向可能需要與內政部、法務部、衛福部、農業部和海洋委員會等不同部會協商,」姜教授表示:「若運動部對於適應運動的業務僅將視野和格局侷限於適應運動司內,不去嘗試與其他部會溝通合作,勢必對於未來業務的推動會相當困難。我們擔憂,當適應運動司被定位為「全權負責」時,一來權責單位是否有足夠人力執行公務?二來會否造成其他單位推託,形成體制邊緣化?」

制度性隱憂與未來的出路

針對以上的現象將會出現兩層制度性隱憂,其一是教育單位的危機:校園課程內的適應體育乏人問津,大專院校、國民教育層級都缺乏主責單位的行政支持,導致學生運動權益容易被忽略。其二,運動部的危機:雖然成立適應運動司,但很可能變成各單位推託的藉口,最終淪為一個人力不足卻背負龐大責任的單位。其三是推動適應體育、身心障礙運動具有許多面向,需要與內政部、法務部、衛福部…等不同部會協商,若只是單點限制於適應運動司,將會很難從『點線面』全面展開、普及全民。

要解決問題,關鍵在於「攜手協作」而非「切割推託」。姜教授特別強調:「適應運動發展不該只是一個單位的責任,而應該被納入各部門核心業務之一。」 (更甚者,在運動部全民體育署組織架構下,在其『多元族群運動』中,也並未納入適應體育、身心障礙者運動及特殊需求者等族群 (僅包含原住民、新住民與移工))。

具體做法是透過跨單位分工與合作來推動:

- 全民運動署:在多元族群推廣中納入身心障礙者,確保參與比例。

- 設施規劃司:持續推動無障礙運動設施設備之環境建構。

- 競技運動司:負責教練、裁判對身心障礙運動的培訓。

- 運動科學單位:投入相關研究,建立適應運動的科學基礎。

- 運動產業部門:發展與身心障礙者相關的運動產業與市場。

而適應運動司的角色,應該是提出整體藍圖與計畫,並由部長出面協調、分工,而非單打獨鬥。

儘管運動部在政策語彙上刻意淡化「體育」二字,全面以「運動」取代。這種操作固然有其象徵意義:希望將「體育課」限制在校園體制內,而把「運動」延伸到社會大眾的生活。然而,這樣的切割也帶來隱憂—當教育部無力承接體育課程時,校內適應體育可能失去完整的支持系統。

「體育的概念不應侷限於學校,譬如一般市民、社會人士所參加的跑班、游泳課、健身課程,本質上也是『體育教育』的一環。」姜教授補充說道:「若一味將體育限縮為『校園內課程』,而把社會上的學習與運動歸為『運動』,反而造成不必要的斷裂。體育教育與運動不是階段性的任務,而是人民整體生活不可或缺的權益。」

推動適應體育,不僅是應對一百二十三萬身心障礙、特殊需求者的運動權益與健康福祉,亦是運動部發展全民運動的社會責任。我們相信,無論是教育部、運動部,都應該將適應體育發展視為單位內的核心任務,從學齡兒童到老年族群,不分男女老少,方能達到全民運動,落實運動平權的理念。