國內不少鐵人三項賽事其實天氣都非常的炎熱,大部分的比賽都是在台東舉行,而前幾年的澎湖還有墾丁也都是熱到不行。尤其是 113 距離的賽事,通常跑步時都是在大中午最炎熱時段,即使平常訓練狀況很好,但是不少選手都還是會被中午的炙熱天氣擊潰。用走走停停地完賽,成績不佳是小事,昏倒送醫可就嚴重了。

面對這樣的炎熱賽事,不少選手都會選擇進行所謂的「耐熱訓練」,也因此,常常會看到一些鐵友,故意選擇在夏天最熱的中午時段,頂著大太陽去騎車跑步,甚至練間歇訓練的,耐熱訓練真的是要這樣做嗎?

平時訓練要避免高溫與日曬、尤其是高強度訓練

在炎熱的大太陽下訓練,真的沒有比較了不起,唯一功能大概也只有讓自己覺得自己很厲害而已,而且還有以下風險:

- 課表很可能無法順利完成,因為在高溫日曬下,身體無法順利降溫,常常無法做到課表設定的強度。

- 增加熱衰竭的風險,曝露在高溫高濕環境下訓練,根本是拿生命開玩笑!

- 罹患皮膚癌與造成眼睛病變的風險性很高,常常曝曬在大太陽下,長年下來不但容易曬傷,而且可能造成皮膚提早老化甚至造成皮膚癌。而眼睛長期在大量紫外線照射下,日積月累容易引起黃斑部、視網膜病變及白內障,甚至會有失明風險!尤其是不喜歡戴墨鏡與帽子的選手。

- 增加脫水、抽筋等等風險,延緩身體恢復的速度,也就是讓你隔天可能無法持續訓練。

因此,平常訓練時,我們要盡量避免在高溫下實施,在炎熱的夏季,盡量把你的高強度與長時間訓練,安排在較為涼爽的室內環境,或是清晨與夜晚實施。這樣不但能確保自己完成課表強度,掌握訓練進度,也能避免傷害自己的身體與一些潛在健康風險。

耐熱訓練建議賽前 14 天左右開始進行

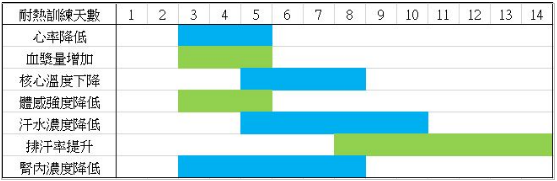

如上所述,平常訓練時我們要避免在過熱的天氣下進行,但是,到了接近比賽前,我們就要開始規劃耐熱訓練。而一般建議耐熱訓練要從比賽前二周開始進行,我們的身體對於耐熱訓練的反應機制如下:

- 運動時心率降低,當我們進入到較為炎熱的環境,一開始進行訓練時,心率會比平常高。但是持續訓練經過 3 到 5 天之後,同樣強度下的心率就會開始逐漸降低。

- 血漿量增加,耐熱訓練 3 至 5 天後,體內血漿量就會逐漸增加,也就是身體可以維持比較多的含水量。

- 體內溫度下滑,經過耐熱訓練 5-8 天後,身體核心溫度會降低,以調節適應外部的高溫環境。

- 體感強度降低,經過訓練 3-5 天之後,同樣訓練強度下的體感強度會降低,也就是說,第一天你到炎熱環境,跑 5 分速覺得很痛苦,但是經過 3 天之後,你就會覺得越來越輕鬆。

- 汗水的鈉與氯濃度降低,這個會在耐熱訓練的 5-10 天期間發生,也代表身體的含水量提升。

- 排汗率提升,排汗率也代表身體的散熱機制,在我們進行耐熱訓練一周之後,也就是 8-14 天期間,排汗率會開始明顯提升。散熱能力的提升,同時也代表我們身體能夠承受在此高溫環境下進行較高強度的運動。

- 腎臟的鈉與氯濃度降低,經過 3-8 天的耐熱訓練,同樣在體內水分增加的轉化下,負責過濾液體的腎臟內濃度也會降低。

以上機制可以用此圖表整理說明:

特別要注意,在這張圖表大家都可以看到,只做二天耐熱訓練的話,是完全沒有效果的。而且想要達到「排汗率提升」這個主要目標的話,至少要練一週以上才會有效果顯現。

當我們在賽前兩周開始進行耐熱訓練時,可以選擇在接近比賽溫度的環境下,進行較低強度的訓練。等到訓練三天之後,身體逐漸適應這樣的高溫,再來逐漸提升到比賽強度。

結論就是,即使計畫幾個月後要比一場很熱的賽事,我們訓練期還是要盡量選擇在較為涼爽的環境中完成課表。耐熱訓練可以規劃在賽前二周左右開始實施,而且也要先以低強度開始,等到身體逐漸適應後,再逐步拉高到比賽強度進行訓練。平常沒事還是要盡量避免在高溫下訓練,以免造成不必要的風險。

【延伸閱讀】

專欄|鐵人柏青哥的休閒Style:鐵人三項選手應該要執行飢餓訓練嗎?