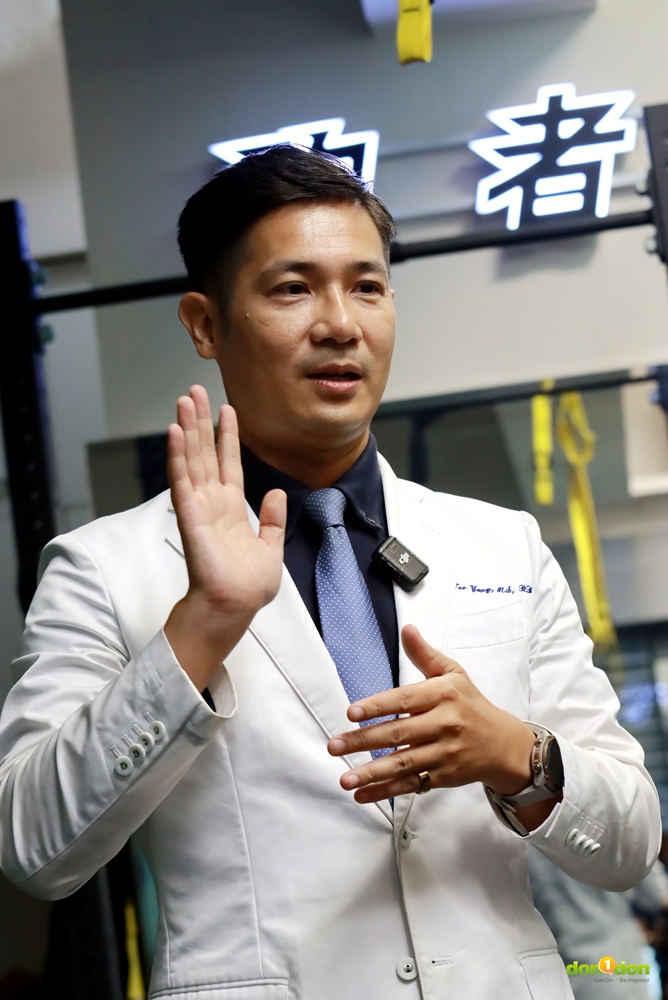

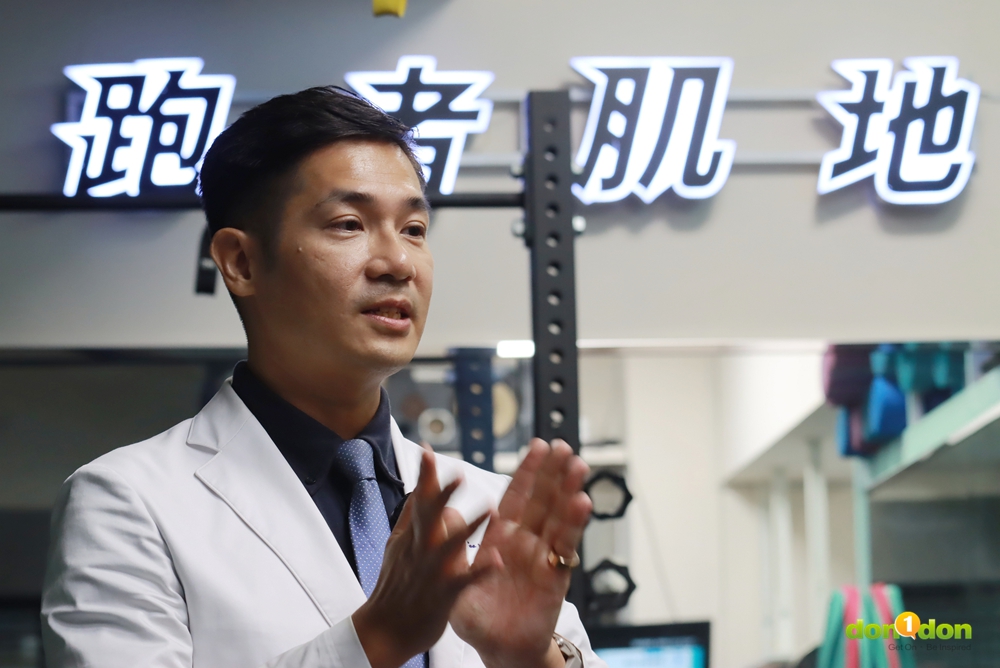

在追求卓越運動表現的道路上,營養扮演著至關重要的角色。在跑者肌地的引薦下,我們採訪了柏飛營養諮詢中心副院長-楊承樺運動營養師,深入探討如何透過飲食策略,幫助跑者提升表現、加速恢復,並建立長期穩固的健康基礎。

擁有台北市立大學運動科學研究所碩士學位及實踐大學食品營養與保健生技學系學歷的楊承樺副院長,同時也持有美國運動醫學會(ACSM)教練證照及講師資格,專精於結合運動與營養,幫助人們改善體態、提升運動表現與促進健康。

本身也熱愛運動的楊承樺,過去曾擔任游泳、排球、網球、競技體操等多種項目的國家級選手,以及職業運動員、長跑和鐵人三項菁英選手的專屬營養師;近期協助菁英好手陳俊良aka阿良教練,幫助他瘦了六七公斤,從結實的體態轉變為更精實的身形。

打造菁英表現,投身運動營養規劃

「台灣雖然目前還沒有正式的運動營養師制度。但制度的建立總是得要先有需求,而且制度的建立也需要時間,我們不可能等先有制度再進行,不然我們會跟不上世界。我們必須要先走在制度之前。」楊承樺說道:「但是像澳洲、日本等國家已建立完整的運動營養師認證制度,在台灣,相關學會也正朝這個方向努力,致力於推廣並建立更完善的認證規範。」

運動營養師是專精於運動員飲食規劃的專業人士,必須先具備基礎營養師的執照與知識,再往運動領域鑽研,就像醫師在取得執照後選擇專科一樣。其範疇非常廣泛,涵蓋耐力型、肌力型及混合型運動,能針對不同類型的運動員提供客製化建議。

楊承樺分享說道,選擇投入這塊領域,是因為看到人體在運動營養的介入下,展現出無限的可能性與變化。

長距離跑前、跑中、跑後的營養策略

跑前準備:碳水化合物與水分、電解質是關鍵

對於長距離跑步,能量補充至關重要。承樺建議,碳水化合物的攝取應在跑前一天就開始增加,尤其是習慣清晨跑步的跑者,若當天起床才補充,腸胃會因消化而感到不適、吃太脹而影響運動表現。

- 碳水化合物:若要精確計算,需根據跑步時間、個人身形和預計消耗的卡路里來換算。在開跑之前至少要補充 60 公克碳水。

- 水分:經過一夜睡眠,身體處於缺水狀態,因此跑前務必補充足夠水分。建議起床後至少補充500毫升,若能達到600至800毫升更好。跑前補水比跑中補水更能讓身體達到最佳的水合狀態,跑中補水主要用於延緩流失。

跑後恢復:掌握「吃得下」與「吃對」的原則

高強度訓練後,身體需要能量來修復和恢復。跑後飲食應著重在「好消化」與「好攜帶」的食物。

- 碳水化合物與蛋白質:跑後可選擇方便飲用的方式,同時補充這兩大營養素。例如,高強度運動後,想吃雞胸肉可能會很困難,這時可以選擇牛奶、豆漿、乳清蛋白或大豆蛋白等,搭配吐司或飯糰,方便快速補充。

- 優質蛋白質:選擇優質蛋白質能提供完整的必需胺基酸,這對修復肌肉非常重要。除了豆漿、牛奶、乳清蛋白和大豆蛋白,後續若能吃得下的話,瘦的紅肉或白肉也是不錯的選擇。

- 水分與電解質:運動後,水分流失量會比體重下降來得更多。跑者應將流失體重的1.5倍水分補回來,分次補充。在炎熱天氣下,水中適量添加電解質(鈉)能幫助身體更好地保留水分,防止水分補充卻留不住,導致疲勞感。

小心飲食陷阱:炸物與反式脂肪

雖然跑後補充碳水化合物與蛋白質很重要,但選擇炸雞排、鹹酥雞等炸五百並非好選擇。這類食物除了高熱量,還含有大量的反式脂肪和發炎物質,會對身體造成額外負擔,建議的做法是:先補進好、健康的食物,後續真的還想是嘴饞想吃再吃一點『慶祝』的炸五百,這時吃的量也會相對減少。

運動本身就會對身體造成輕微損傷,如果再攝取會引發發炎反應的食物,形同火上加油會讓恢復的「債」累積得更大,影響後續的訓練成效與身體感受。承樺分享,運動過後,身體會有大量的債,吃進好食物就能還債,但如果吃錯了,只會導致債務一直擴大,最後導致恢復、及後續的訓練都非常差。

偷偷告訴你,營養師認證的提升表現補充品

除了基礎的能量補充,咖啡因、牛磺酸、甜菜根等補充品可以作為「畫龍點睛」的輔助,幫助提升專注力、提升攝氧效益等,但它們的功效約佔整體表現的 5%~10%。如果最基本的碳水化合物能量不足,這些補充品也無法發揮太大作用。

此外,日常飲食中廣泛攝取富含植化素的蔬果對運動恢復非常有幫助。這些天然抗氧化、抗發炎的營養素,如酸櫻桃中的類黃酮、多酚,胡蘿蔔中的β-胡蘿蔔素,以及番茄中的茄紅素,都能有效幫助身體加速恢復。與其在運動後一次性大量補充,不如從日常飲食中穩定攝取,讓身體建立起更好的防禦基礎。

在 11 月 1 日萬華運動中心,楊承樺即將開講《從訓練到競賽 日常營養怎麼做》講座,這是一堂為跑者設計的講座課程。幫助你從日常訓練、競賽到恢復,給你滿滿的運動營養新知,幫助你妥善照顧好自己。

講座報名直達車→《從訓練到競賽 日常營養怎麼做》講座