不論是鐵人三項或自行車的選手,都希望能透過調整騎乘姿勢取得較佳的運動表現,或改善騎乘時的舒適性。大多選手會選擇前移坐墊,提升股四頭肌的活化,或增加坐墊高度呈現更低趴的姿勢,於競賽過程中維持較高的功率。

由於自行車運動需仰賴下肢的大量輸出,因此坐墊的設定容易影響運動表現或肌肉骨骼健康;多數人調整坐墊位置的方法 為 KOPs 法:當曲柄為三點鐘方向時,坐於坐墊上膝蓋不應超過踏板軸心(Knee Over Pedal Spindle, KOPs),避免造成膝蓋負荷過大。雖此方法被廣泛運用,但卻缺乏生物力學上的實證。另外,從坐墊高度來看,目前最常被使用的方法為:曲柄於六點鐘方向時,坐於坐墊上膝關節應呈 25 至 30 度屈曲。而當坐墊高度過低時,導致膝關節屈曲角度較大,過去研究認為可能會增加髕骨、股骨壓力而產生傷害的風險。不過,另一派學者也發現若將坐墊位置在一定範圍內前移或升高,並不會產生上述風險,兩種說法目前尚無一致共識,仍需後續更多研究加以釐清。以下三篇研究利用肌肉骨骼模擬,分別針對坐墊高度與坐墊前後位置,探討坐墊設定對膝關節力量的影響,發表於 Journal of Science and Cycling、Sports Biomechanics 與 Journal of Electromyography and Kinesiology 期刊。

小幅調整坐墊高度不會影響關節受力!

針對坐墊高度的實驗中,受試者於四種坐墊高度騎乘:(1)25 度膝關節角度 (2)自選坐高 (3)高坐高(自選坐高 -10 度膝關節角度) (4)低坐高(自選坐高+10度膝關節角度)。實驗過程中受試者騎乘 257±52W/90rpm 的固定負荷,比較在不同坐墊高度騎乘時,髕骨和脛骨股骨關節受力的差異。研究結果發現,若改變的坐墊高度(約 5 公分內),膝關節力量並不會出現顯著改變。配合過去研究指出,調整坐墊高度超過自選高度 10% 會導致髕骨股骨壓力顯著增加,因此若要調整坐墊高度應在 6% 左右或 5 公分的範圍內。

坐墊些微向前移動很安全!

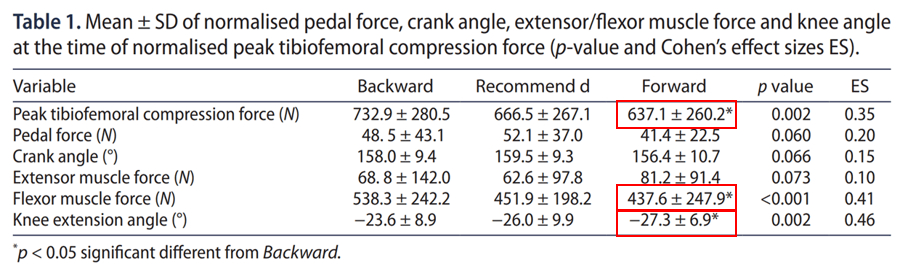

針對坐墊位置的實驗中,設定三種不同坐墊位置:(1)初始位置 (2)前移10% (3)後移 10%,並以 90rpm/200w 固定功率騎乘。比較前後移動坐墊位置後髕骨股、脛骨股骨的關節受力差異。研究發現如下表一,坐墊向前移不會增加任何膝關節壓力,而坐墊向後移則會導致脛骨股骨壓力增加 14%,且壓力峰值增加 15% 大於坐墊向前移。因此若將坐墊後移將導致膝關節周邊壓力增加,可能會提升肌肉和膝關節傷害風險。

表一:不同坐墊位置對運動學與膝關節力量的影響,紅框表示有顯著差異的部分。

- 前移坐墊 10% 時的脛骨股骨峰值顯著小於後移坐墊 10%。

- 前移坐墊 10% 時的膝屈肌力量顯著小於後移坐墊 10%。

- 前移坐墊 10% 時的膝關節伸展角度顯著大於後移坐墊 10%。

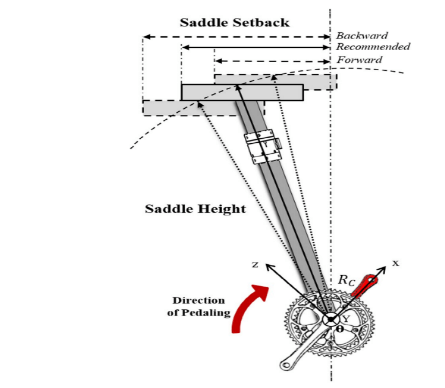

圖一、坐墊前後移動影響騎乘角度

在安全範圍內調整坐墊位置,不會增加膝關節的負擔。以上三篇研究證實找到最佳騎乘位置後,自由調整坐墊高度(約 5 公分內)與坐墊向前調整(約 3 公分內)並不會增膝關節受傷風險。參考調整方法如下:調整坐墊前後位置前,需先測量出大盤中心至坐墊中心的距離。坐墊前移後,可配合坐墊高度調整使新的坐墊中心與大盤中心距離維持與調整前相同。

參考文獻:

Bini, R. R. (2012). Patellofemoral and tibiofemoral forces in cyclists and triathletes: effects of saddle height. Journal of Science and Cycling, 1(1), 9-14.

Verma, R., Hansen, E. A., de Zee, M., & Madeleine, P. (2016). Effect of seat positions on discomfort, muscle activation, pressure distribution and pedal force during cycling. Journal of Electromyography and Kinesiology, 27, 78-86.

Menard, M., Domalain, M., Decatoire, A., & Lacouture, P. (2020). Influence of saddle setback on knee joint forces in cycling. Sports Biomechanics, 19(2), 245-257.

內容來源: 運動科學網

運動科學網