作者:陳朮漩、相子元

長期以來,長跑訓練的設計大致圍繞兩大主軸:一是累積有氧能量系統的基礎能力,二是提升比賽時的速度與乳酸耐受力。過去數十年,教練們爭論的核心往往是高強度與低強度訓練的比例應該如何拿捏。然而,近年來一種「高容量、低強度、乳酸控制」的訓練模式在國際長跑舞台迅速竄起,尤其以挪威選手 Jakob Ingebrigtsen 為代表。

這套方法有什麼不同?它是否真能取代傳統訓練模式,成為長跑訓練的下一步?

什麼是「乳酸引導的高容量閾值訓練」?

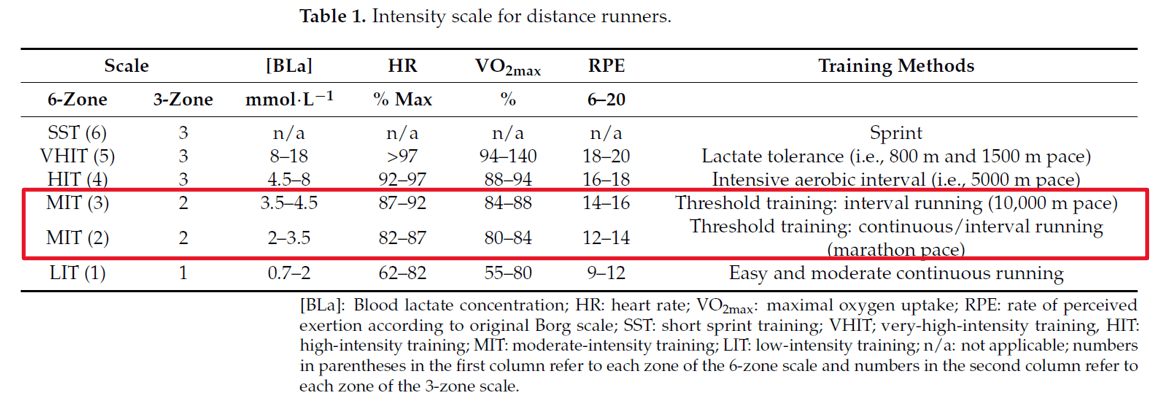

這種新式訓練策略的核心,是在訓練中精準控制運動強度,使選手能長時間維持在「接近乳酸閾值」但不超過的區間。訓練單元主要包含短至中等距離的間歇跑(如 5 × 6 分鐘、6 × 1 公里等),並透過乳酸測定(通常為指尖血測)控制在每次練習後乳酸濃度維持於 2-4.5 mmol/L 之間。如下圖所示大約介於RPE12~16與最大心率82%~92%之間。

這樣的設計意味著訓練強度略低於傳統的VO₂max間歇,但能維持更長時間、執行更多次,進而累積出更大的「時間總量」與有氧負荷。

圖片來源: International Journal of Environmental Research and Public Health, 20, 3782.

與傳統訓練有何差異?

傳統間歇訓練(如 10 × 800 公尺或 4 × 1600 公尺)通常以高於乳酸閾值的強度執行,目的在刺激VO₂max與無氧能力,但其代價是更高的疲勞與恢復時間。這使得選手難以頻繁安排,可能一週只能進行 1-2 次。

相較之下,乳酸引導的訓練透過控制強度在中高區間,讓選手能一週安排兩次以上,並將間歇總時長從傳統的 15-25 分鐘提升至 40-60 分鐘。此外,這種設計允許單日兩次訓練(如早晚各一組閾值訓練),總體訓練負荷遠高於傳統模式。

為何低強度卻能帶來高成效?

原因之一在於長期穩定刺激有氧能量系統,促進粒線體密度、毛細血管生成與脂肪氧化效率。同時,避免過度進入無氧區間也能降低組織疲勞,延長訓練可持續性。換句話說,這不是「偷懶」,而是更有效率地「堆疊訓練」。

以Jakob Ingebrigtsen為例,他每週至少安排兩次以上乳酸閾值訓練,通常以早上 5×6 分鐘間歇、晚上10×1000m 間歇形式進行,並搭配自行車輔助訓練或坡道練習。

這樣的模式適合所有跑者嗎?

雖然乳酸引導的訓練概念具備高度科學性與邏輯性,但實施上仍有其門檻,包括:

- 設備需求:需乳酸檢測儀與相關試紙

- 監控與紀錄能力:需即時掌握乳酸變化與選手主觀疲勞感

- 恢復安排:訓練總量雖高,但需搭配足夠睡眠與營養支援

因此,這項策略更適合已有訓練基礎、並可定期接受監控的精英或準精英跑者。

| 項目 | 傳統 VO₂max 間歇訓練 | 乳酸引導閾值間歇訓練(LGTIT) |

| 訓練強度 | 90-100% VO₂max,乳酸>4.5 mmol/L(Z4-5) | 介於2-4.5 mmol/L乳酸(Z2-3),接近LT2 |

| 重複距離/時間 | 200-800m,或2-5分鐘 | 400-2000m,或5-10分鐘 |

| 組數/總量 | 4-8組,總量約3-8km | 8-25組,總量8-12km |

| 間歇/恢復時間 | 組間恢復較長,通常與跑步時間等長(2-4分鐘) | 組間恢復較短,約20秒-1.5分鐘 |

| 訓練次數(週) | 1-2次 | 3-4次 |

| 總訓練時長 | 約20-40分鐘(含恢復) | 約40-60分鐘(含恢復) |

結語

乳酸引導閾值訓練不僅是訓練強度的轉變,更代表著長跑訓練邏輯的進化。與其追求單次爆發,不如思考如何在可持續的基礎上,累積出長期成效。這樣的策略不僅適用於頂尖運動員,對於有志提升長跑表現的業餘跑者也具有啟發意義──訓練不在「更累」,而在於「更準」。

未來若乳酸檢測與心率控制技術持續普及,這類高容量低強度的模型可能成為更多跑者的主流選擇,也可能是我們邁向更科學、更健康、更高效運動表現的下一步。

參考文獻

Tjelta, L. I., & Tjelta, A. R. (2023). Is high-volume, low-intensity lactate-guided threshold interval training the “next step” in the evolution of distance training? Frontiers in Sports and Active Living, 5, 1161007. https://doi.org/10.3389/fspr.2023.1161007